LANCEMENT DU FESTIVAL

————————————————————————

Vendredi 19 septembre

19h, place Mazagran, Lyon 7e, Gratuit

PROJECTION & POÉSIE EN PLEIN AIR

Luttes des personnes afrodescendantes

Vendredi 19 septembre

PERFORMANCE :

Ernis : « Insoumise aux vents qui m’appellent vers des chemins sans défense, insoumise aux idées figées, aux vérités trop aisées, je marche, libre et fière, sur le fil renversé. » Romancière et poétesse camerounaise, lauréate du prix Voix d’Afriques, Ernis nous présentera son nouvel album-slam « Malengue ».

Vendredi 19 septembre

FILMS :

Sojourner (2018, USA, 22 min.) de Cauleen Smith : Sur la musique d’Alice Coltrane, le film parcourt les États-Unis en quête d’un récit alternatif et créatif de l’histoire noire.

The Other Queen of Memphis (2024, USA, 23 min.) de Luna Mahoux : La rappeuse Lachat (Chastity Daniels) nous guide dans la ville de Memphis, Tennessee, remplie de fantômes et de rêves, où Martin Luther King a été assassiné en 1968.

Chemin de lave (2022, Cuba, 28 min.) de Gretel Marín Palacio : Afibola, activiste afroféministe queer, vit avec son enfant Olorun. Dans l’intimité des espaces de leur communauté, iels réfléchissent à la difficulté d’éduquer un enfant noir dans une société raciste et discriminatoire.

+ Film d’atelier réalisé l’été 2025 par des mineur-es isolé-es de Lyon, accompagné-es par Tanguy Nathan et les associations Pour la Suite du Monde et Le Mas.

Dans le cadre de la fête de quartier « Mazagran en Mouvement ».

En cas de mauvais temps repli au local de Arts en Scène,

11 rue Mazagran, Lyon 7e.

TW : Racisme, violences systémiques, négrophobie.

Samedi 20 septembre

Samedi 20 septembre

17h30, Galerie Boskop, Lyon 7e

Prix libre + Adh.

CARTE BLANCHE

au collectif « Est-ce que tu réalises? »

Mémoire(s) de luttes

The Uprising (2013, UK, 1h18) de Peter Snowdon

Film de montage construit à partir d’images filmées par les manifestant-es des Printemps arabes (en Tunisie, Égypte, Bahreïn, Syrie, Yémen et Libye), The Uprising raconte une révolution imaginaire inspirée par les révolutions réelles et qui leur rend hommage.

> Projection précédée d’une introduction historique sur les Printemps arabes

et suivie d’une discussion animée par le collectif Est-ce que tu réalises ?

TW : Images de révolte et de guerre, scènes de répression par la police

avec parfois de la violence et du sang.

Les 22, 23 et 24 septembre

Maison de l’Écologie & Cinéma Lumière Bellecour

RÉTROSPECTIVE

Yann Le Masson, cinéaste révolutionnaire

Mobilisé lors de la guerre d’Algérie, traumatisé, Yann Le Masson se promet de protester à l’aide de sa caméra contre les guerres coloniales. Son cinéma engagé est à l’avant-garde de l’approche intersectionnelle actuelle : décolonialisme, anti-racisme, anti-fascisme, anti-impérialisme, questions de genre, d’écologie et de justice sociale… Sa filmographie est impressionnante, chaque film embrassant divers terrains de luttes. Il réalise de nombreux films militants importants et collabore avec de nombreux-euses grand-es cinéastes de l’époque parmi lesquel-les : René Vautier, Chris Marker, Sydney Pollack, Alain Cavalier, William Klein, Hélène Châtelain…

Les copies des films sont issues des collections de La Cinémathèque de Toulouse.

Lundi 22 septembre

Lundi 22 septembre

19h30, Maison de l’Écologie

Prix libre

Kashima Paradise (1973, FR, 1h45) de Bénie Deswarte, Yann Le Masson

Entre Kashima et Tokyo, se construit vers 1970 l’aéroport de Narita : les paysan-nes refusent de vendre leurs terres et affrontent les gardes mobiles envoyés pour les expulser. Portrait sociologique d’une nation, au début des années 1970.

> En présence de Tangui Perron, historien, spécialiste du cinéma militant,

et des Soulèvements de la Terre (sous réserve).

TW : Répression d’un mouvement social, violences policières.

Mardi 23 septembre

Mardi 23 septembre

18h45, Cinéma Lumière Bellecour

Tarifs du cinéma

Les mots qu’elles eurent un jour (2024, FR, 1h24) de Raphaël Pillosio

« En 1962 Yann Le Masson filme des militantes algériennes à leur sortie de prison en France. 50 ans après, alors que la bande son a disparu, je pars à la recherche de ces femmes. Une enquête sur leur histoire silencieuse. » (Raphaël Pillosio)

+ J’ai huit ans (1961, FR/Tunisie, 9 min.) de Yann Le Masson, Olga Poliakoff : À partir de leurs dessins, des enfants algérien-nes parlent de leur expérience de la guerre.

> En présence de Esma Azzouz Gaudin, docteure en littérature francophone et comparée

et spécialiste de littérature féminine algérienne, présidente de l’association Coup de Soleil AURA

et de Tangui Perron, historien, spécialiste du cinéma militant.

TW : Récits de guerre et violences coloniales, traumatismes.

Mercredi 24 septembre

Mercredi 24 septembre

19h30, Maison de l’Écologie

Prix libre

Regarde, elle a les yeux grand ouverts (1980, FR, 1h17) du Collectif de femmes MLAC et de Yann Le Masson

C’est l’histoire, de 1975 à 1982, d’un groupe de femmes d’Aix-en-Provence et de leurs proches. Ces femmes découvrent au MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception) qu’elles peuvent ensemble transformer et vivre autrement des moments aussi importants pour elles que : avorter, accoucher, choisir de faire ou non un enfant. Elles apprennent à le faire elles-mêmes et se heurtent à la répression : en mars 1977, six d’entre elles sont jugées pour exercice illégal de la médecine et pratique illégale de l’avortement.

> En présence de réalisateurices membres du collectif audiovisuel Synaps

et de l’équipe de rédaction du livre « T’aurais pas une adresse ? Archives d’une lutte

pour la liberté de l’avortement » (éd. Synaps).

TW : Avortement, accouchement, nudité, répression d’un mouvement social, violences policières.

Jeudi 25 septembre

Jeudi 25 septembre

20h, Cinéma Opéra

Tarifs du cinéma

SÉANCE SPÉCIALE

GUYANE, colonialité française

Kouté Vwa (2025, Guyane / FR, 77 min.) de Maxime Jean-Baptiste

Melrick, 13 ans, passe l’été à Cayenne, en Guyane française, chez sa grand-mère Nicole. Sa présence et son envie d’apprendre à jouer du tambour font resurgir le spectre de Lucas, le fils de Nicole mort tragiquement 11 ans plus tôt. « Dans Kouté Vwa, j’ai tenté de documenter au plus près la réalité des protagonistes, tout en offrant par la fiction une réflexion sur la persistance de la violence dans une région marquée par l’histoire de l’esclavage transatlantique. » (Maxime Jean-Baptiste)

> En présence du réalisateur Maxime Jean-Baptiste

et de Keywa Henri, artiste pluridisciplinaire Kalin’a Tɨlewuyu

franco-brésilien-ne de « Guyane française » et chercheur-euse indépendant-e.

En partenariat avec le Decolonial Film Festival.

TW : Violences systémiques, traumatismes.

DU 26 SEPTEMBRE

AU 4 OCTOBRE 2025

AU THÉATRE DE L’ÉLYSEE

Prix libre

Vendredi 26 septembre

Vendredi 26 septembre – L’ÉLYSÉE

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL

LUTTES ANTIFASCISTES & ANTIRACISTES

18h : Purge This Land (2017, USA, 1h20) de Lee Anne Schmitt

Un film-essai qui convoque l’image et l’héritage de l’abolitionniste radical John Brown pour penser la violence qui ne cesse de toucher les noir-es aux États-Unis. John Brown est né en 1800 dans l’État du Connecticut. Convaincu que seule l’action directe parviendra à mettre un terme à l’esclavage, il passe à l’acte dans les années 1850.

> En présence de Pauline Guedj, Maîtresse de conférences en anthropologie

(Université Lumière Lyon 2), spécialiste des États-Unis.

Vendredi 26 septembre

20h30 : Evidence (2025, USA, 1h16) de Lee Anne Schmitt

« À la croisée de la politique américaine, de ses idées sur la famille et des assauts délibérés de la droite contre l’autonomie, je me fonde sur mon expérience familiale pour examiner la manière dont nous vivons dans l’idéologie. » (Lee Anne Schmitt) « Méditation politique où s’entremêlent histoire familiale, critique du capitalisme et analyse du mouvement néo-conservateur aux États-Unis. Lee Anne Schmitt tisse une réflexion sur la mémoire, la complexité du présent et l’incertitude de l’avenir, tout en affirmant la possibilité d’une forme de résistance face à la désinformation et au climat politique actuel. » (Nepheli Gambade, Cinéma du réel)

Samedi 27 septembre

Samedi 27 septembre – L’ÉLYSÉE

14h – NOUVEAUX RÉCITS FÉMINISTES DÉCOLONIAUX

Praia Formosa (2024, Brésil, 1h34) de Julia De Simone

Muanza, née dans le royaume ouest-africain du Kongo au 19e siècle, est vendue comme esclave au Brésil. Asservie par une aristocrate abandonnée dans un manoir en décrépitude, la jeune femme s’enfuit et se réincarne deux cents ans plus tard dans un Rio de Janeiro en pleine transformation. « Film de sorcières, captation d’une urbanisation sauvage, témoignage mystique sur la filiation, la mémoire du corps et la solidarité » » (Festival du Nouveau Cinéma, Montréal)

> En présence de Samille Viana Possidonio, historienne brésilienne

et coordinatrice pédagogique de l’association Herança Brasileira à Lyon,

et de Lucile Combreau, enseignante et chercheuse en cinéma

(Université Paul-Valéry – Montpellier 3).

TW : Racisme, esclavage.

Samedi 27 septembre

16h30 : LOS ANGELES, vivre dans la frontière

Selegna sol (2024, USA, 50 min.) de Anouk Moyaux

Après avoir vécu vingt-deux ans à Los Angeles, Gibran décide de retourner vivre à Tecate au Mexique, son village natal. À cette occasion, Gibran redécouvre peu à peu les liens émotionnels, relationnels et historiques qui l’attachent à la ville de Los Angeles. Le film explore la question : « What is it that makes a place a Home » du point de vue américano-mexicain.

> En présence de Nino S. Dufour & Alejandra Soto Chacón, traducteurices de

« Terres Frontalières – La Frontera » (éd. Cambourakis),

chef-d’œuvre de la féministe chicana Gloria Anzaldúa

et livre fondateur de la pensée queer décoloniale états-unienne.

Samedi 27 septembre

18h30 – LA RÉUNION, colonialité française

Lèv la tèt dann fènwar – Quand la nuit se soulève (2021, FR, 49 min.) de Erika Etangsalé

Jean-René est un ancien ouvrier aujourd’hui à la retraite. Il vit en France, à Mâcon, depuis son émigration de l’île de La Réunion à l’âge de 17 ans. Aujourd’hui, pour la première fois, il brise le silence et raconte à sa fille son histoire. Son récit nous dévoile des rêves et des douleurs mystérieuses qui trouvent leurs racines dans les blessures de l’histoire coloniale française.

+ Sucre amer (1963, FR, 24 min.) de Yann Le Masson : En 1963, Michel Debré, premier ministre du général De Gaulle, est élu député de La Réunion contre Paul Vergès, du Parti communiste réunionnais. Entre discours, manifestations et témoignages, Yann Le Masson montre l’organisation de la fraude électorale et la lutte anticoloniale.

+ Ici, les plages sont noires (2022, FR, 10 min.) de Olivier Dejean : Une femme créole à la peau blanche porte dans son engagement politique les blessures d’un événement tragique de La Réunion.

> En présence de Jonathan Rubin, producteur de films réunionnais (WE FILM),

et de Lucile Combreau, enseignante et chercheuse en cinéma

(Université Paul-Valéry – Montpellier 3).

TW : Racisme, violences coloniales, violences sexuelles, traumatismes.

Samedi 27 septembre

21h : NOUVEAUX RÉCITS FÉMINISTES DÉCOLONIAUX

Sugar Island (2024, République dominicaine, 1h31) de Johanné Gómez Terrero

Une jeune fille de 14 ans, vivant dans une plantation de sucre

dominicaine menacée, découvre qu’elle attend un enfant. Alors que sa

famille résiste coûte que coûte au changement, Makenya part, dans une

dimension parallèle et afro-futuriste, à la conquête de son pouvoir

caché.

Johanné Gómez Terrero est une artiste afro-diasporique qui

inscrit son travail dans un cadre caribéen et décolonial. Elle est

productrice et directrice artistique du laboratoire de développement de

projets MiradasAfro.

> En présence de Sarah membre du collectif RQR (Réseau Queer Racisé-e)

et de Ursula Koffi, réalisatrice (Côte d’ivoire).

TW : Racisme, exploitation des travailleur.euses, grossesse non souhaitée, enfance menacée.

Dimanche 28 septembre

Dimanche 28 septembre – L’ÉLYSÉE

IMAGES OUBLIÉES DES LUTTES DÉCOLONIALES

14h : Le Rêve (1986, Liban, 45 min.) de Mohamed Malas

À Beyrouth dans les camps, les Palestinien-nes racontent leurs rêves : apparitions de personnages célèbres, d’ami-es ou de parents disparu-es, images et sons de bombardements et d’avions, moments de peur ou d’amour, images d’une terre devenue lointaine. Jeunes et vieux/vieilles, hommes et femmes disent leurs rêves, quelque chose de leur monde intérieur.

> En présence de Amira Karray, psychologue clinicienne

et maître de conférences-HDR en psychologie (Aix-Marseille Université).

TW : Guerre, violences coloniales, morts, traumatismes, déplacements forcés.

Dimanche 28 septembre

15h30 : Non-Alignés : scènes des archives Labudović (2022, Serbie, 1h40) de Mila Turajlić

En Serbie, des bobines de films regorgent d’images oubliées de liesses populaires, de sommets politiques, et parfois de luttes armées anticoloniales. Mila Turajlić les exhume une à une et part à la rencontre de celui qui les a filmées : Stevan Labudović. À partir de 1954, de Belgrade à Alger en passant par New York, ce filmeur passionné a capté sur pellicule, pour le compte de Tito et de l’ex-Yougoslavie, les combats anti-impérialistes et l’opposition à l’idée d’un monde bipolaire partagé entre l’Est et l’Ouest. Ses images racontent l’émergence du “Tiers-Monde” sur la scène internationale et une utopie politique : le mouvement des Non-Alignés. Une époque où l’on croyait que le cinéma pouvait écrire l’histoire.

> En présence du Decolonial Film Festival.

Dimanche 28 septembre

18h : « Basta, les films qui n’existent pas existent » (60 min.) – Ciné-performance de Léa Morin

Quelle place peut-on donner dans nos histoires aux souffles, aux désirs et aux blessures ?Comment restituer un cinéma empêché et non advenu face aux violences de l’Histoire ? Quels gestes peut-on déployer pour prendre soin de ces récits abîmés, sans en effacer ni leurs fragilités, ni leurs combats ? Comment se situer dans cette recherche ? Cette performance composée d’images absentes et de récits marginalisés — les manifestes pour un cinéma décolonial post-indépendances, le film inexistant Basta de Mehdi Ben Barka, le cinéma manquant de la Réunionnaise Madeleine Beauséjour, la Cinémathèque algérienne, l’école de Lodz, ou encore les « semeurs d’étoiles » du cinéma marocain — est une tentative d’en partager la matière et les mouvements, et de repenser nos pratiques, en allant vers la constellation, le collectif, l’explosion des contours, pour relier, associer, composer et articuler au lieu de diviser.

> Par Léa Morin, programmatrice et chercheuse indépendante.

Dimanche 28 septembre

20h : Leïla et les loups (1984, Liban, 1h30) de Heiny Srour

Leïla, étudiante libanaise, voyage à travers le temps et l’espace pour réfuter la version coloniale et masculine de l’Histoire présentée par son amoureux. Son voyage commence sous le Mandat britannique des années vingt et finit dans la Guerre civile libanaise. « Invisibilisées, les femmes sont littéralement absentes des images tournées pendant ces périodes de guerres, et leur rôle prépondérant n’est jamais évoqué. Désireuse de rendre hommage à leur mémoire et de pérenniser leurs actions, la réalisatrice confronte les vidéos officielles et son recours à la fiction au sein d’un cinéma anticonformiste, qui invente la puissance de son propre langage. » Première femme du monde arabe à être sélectionnée au Festival de Cannes, Heiny Srour s’est imposée dans sa vision sans concession, militante féministe décoloniale. (Céline Bourdin)

> En présence de la réalisatrice Heiny Srour (sous réserve),

de Léa Morin, éditrice du livre « femme, arabe et… cinéaste »

de Heiny Srour (éd. Talitha) et du Decolonial Film Festival.

TW : Guerre, morts, destructions, violence patriarcale.

Lundi 29 septembre

Lundi 29 septembre – L’ÉLYSÉE

MAYOTTE, GUYANE – Colonialité française

18h : Malavoune tango (2022, FR, 55 min.) de Jean-Marc Lacaze

À Mayotte, la seule île restée française de l’archipel des Comores, un groupe de jeunes affectionne et élève des chiens. Ces relations entre l’homme et l’animal mettent en relief une société mahoraise tiraillée entre culture comorienne et culture d’État français. « Souvent émigrés des Comores, ils sont pourchassés par la police. S’ils sont expulsés, ils reviennent en kwasa-kwasa, ces pirogues clandestines qui chavirent souvent. Les chiens sont bien sûr allégoriques d’une société socialement clivée, schizophrénique, traversée de violences et de relents colonialistes. » (Olivier Barlet, Africultures)

> En présence de Rémi Carayol, journaliste indépendant et

auteur de « Mayotte : département colonie » (éd. La Fabrique)

et de Yousra Halidi, militante afroféministe queer neuroAtypique et décoloniale.

TW : Racisme, maltraitance animale, violences policières, drogues.

Lundi 29 septembre

20h : Monikondee (2025, Suriname, 1h43) de Lonnie Van Brummelen et Siebren De Haan

Un homme livre avec son bateau des marchandises aux communautés autochtones et marronnes le long du fleuve Maroni, qui sépare le Suriname de la Guyane française. Son voyage offre un aperçu du défi que représente le maintien des coutumes locales face à l’exploitation de l’or, aux entreprises multinationales et au changement climatique. Film participatif, « Ici, chacun joue sa condition et raconte une histoire des origines, des déplacements, de l’extractivisme, de la spoliation coloniale reconduite dans l’asservissement économique à l’exploitation aurifère qui détruit leur rivière.» (Antoine Thirion, Cinéma du Réel)

+ Histoire de perles : Le choix d’Anaxi (2025, Kalin’a – Guyane FR, 4 min.) de Keywa Henri : À l’aube de sa sentence prononcée par la Communauté, Anaxi (“Araignée” en langue kalin’a) doit faire un choix : sauver ses détracteur-ices ou se sauver ? Fable animée, librement inspirée des histoires fondatrices de la nation Kalin’a Tɨlewuyu (peuple autochtone de “Guyane française”).

> En présence de Keywa Henri, artiste pluridisciplinaire Kalin’a Tɨlewuyu

franco-brésilien-ne de « Guyane Française » et chercheur-euse indépendant-e

et de Clémence Léobal, docteure en sociologie et chargée de recherche au CNRS,

autrice du livre « Ville noire, pays blanc. Habiter et lutter en Guyane française »

(Presses Universitaires de Lyon).

Mardi 30 septembre

Mardi 30 septembre – L’ÉLYSÉE

PUISSANCES NOIRES

18h : En quête de spiritualités décoloniales

That’s My Face (2001, USA, 56 min.) de Thomas Allen Harris

En 1996, Thomas Allen Harris s’est rendu à Salvador Da Bahia, l’âme et le cœur africains du Brésil, à la recherche de l’identité des esprits qui hantaient ses rêves. Vingt ans auparavant, sa mère avait effectué un voyage parallèle en émigrant avec sa famille en Tanzanie, à la recherche d’une mère patrie mythique… « Le cinéaste déploie sa relation au « continent mère » et dessine une généalogie propre qui embrasse les contours de l’Atlantique noir. » (Katy Léna Ndiaye)

+ N’Zueba (2018, Côte d’Ivoire, 13 min.) de Ursula Koffi : N’Zueba, pieuse chrétienne, travaille dans un cabinet médical spécialisé en psychiatrie. Depuis un moment, des visions la tourmentent. Cela la plonge dans un conflit entre la religion chrétienne et la religion traditionnelle africaine.

> En présence de Ursula Koffi, réalisatrice (Côte d’Ivoire),

de Samille Possidonio Vial, historienne brésilienne,

et de Romain Bertrand, doctorant en anthropologie (Université Lumière Lyon 2).

TW : Santé mentale.

Mardi 30 septembre

20h30 : Mouvements révolutionnaires

Juste un mouvement (2021, Belgique, 1h38) de Vincent Meessen

Adaptation libre du film La Chinoise, de Jean-Luc Godard, tourné en 1967 à Paris où Omar Blondin Diop joue son propre rôle. Ce film relate le parcours de cet intellectuel, artiste et militant politique sénégalais, impliqué contre la politique pro-française de Léopold Sédar Senghor. « Tourné exclusivement avec des acteurs non professionnels et resituant ses rôles et personnages cinquante ans plus tard à Dakar, actualisant son intrigue, cette nouvelle version offre une méditation sur la relation entre politique, justice et mémoire. » (Decolonial Film Festival)

> Séance suivie d’un échange vidéo avec Florian Bobin,

historien (Université Cheikh-Anta-Diop, Dakar), auteur de

« Cette si longue quête. Vie et mort d’Omar Blondin Diop » (éd. Jimsaan, 2024).

Mercredi 1er octobre

Mercredi 1er octobre – L’ÉLYSÉE

LUTTES PAYSANNES

18h : Aucun homme n’est né pour être piétiné (2023, FR, 35 min.) de Narimane Baba Aïssa et Lucas Roxo

Dans le Sertão, région désertique du nord du Brésil, l’esprit vengeur d’un bandit d’honneur rôde. Mort en 1938, Lampião faisait justice lui-même dans un territoire exacerbé par les conflits agraires. Parti-es sur ses traces, nous rencontrons celles et ceux qui se revendiquent aujourd’hui comme ses héritier-ères et se sont dressé-es face aux démons fascistes de Jair Bolsonaro.

> En présence de Sarah Noverão, militante au sein de l’association A4

(Association d’Accueil en Agriculture et Artisanat) et co-autrice du livre

« Danse avec les luttes » (éd. Cambourakis / Silence),

et de Paloma Cuevas, paysanne à la ferme collective de La Clef des Sables,

formée politiquement auprès du Mouvement des Sans Terre.

Modération : Lola Keraron, journaliste (Revue Silence).

+ Plat de résistance (2024, FR / Belgique, 12 min.) de Marie Royer, Zinia Scorier : Documentaire animé montrant les efforts de militant-es écologiques pour nourrir leur communauté, mobiliser leur quartier et sauver une parcelle de nature fourmillante dans une ville aseptisée.

> En présence des réalisatrices.

Mercredi 1er octobre

20h : Farming the Revolution (2024, Inde, 1h40) de Nishtha Jain et Akash Basumatari

« En 2020-21, les paysan-nes indien-nes manifestent, exigeant l’abrogation des lois agricoles abusives. Bravant la flambée de COVID, les intempéries et la violence d’État, des millions de personnes déterminées quittent leurs foyers et installent des tentes aux abords de New Delhi. Dans ce film, Nishtha Jain, grande documentariste indienne, témoigne de la lutte inébranlable d’une classe paysanne qui résiste à un gouvernement aux allures de Goliath. » (Bedatri D. Choudhury)

> En présence de Philippe Blancher, spécialiste de l’Inde,

membre de la Commission Solidarités Internationales du MAN,

et de Seid Adoum, membre de l’association A4 (Association d’Accueil en Agriculture et Artisanat).

Modération : Guillaume Gamblin, journaliste (Revue Silence).

Soirée organisée avec la revue Silence.

Jeudi 2 octobre

Jeudi 2 octobre – L’ÉLYSÉE

LUTTES CONTRE L’ENFERMEMENT ET LA VIOLENCE CARCÉRALE

18h : Histoires en Prison (1984, FR, 30 min.)

Courts-métrages réalisés par des personnes détenues dans les prisons de Lyon au début des années 80, accompagnées par Daniel Denis, Éric Ferrier et Benoît Guillemont.

Projection suivie d’un échange sur des expériences d’ateliers de création en détention hier et aujourd’hui : quels sont leurs enjeux, leurs limites, la place qu’ils prennent dans le parcours de vie des détenu-es ?

> En présence de Leïla Delannoy Aissaoui, sociologue (Université Paris Nanterre),

de Benoît Guillemont, président de l’association Comme une image.

Modération : Marie Evreux (Concertina).

Jeudi 2 octobre

20h : Reas (2024, Argentine, 1h23) de Lola Arias

Des femmes cis et personnes trans rejouent des moments de leur incarcération, dans une prison désaffectée de Buenos Aires. Incarnant plusieurs rôles à l’écran, iels se réapproprient, en musique et chorégraphies, leurs histoires et la violence subie. « Cette comédie musicale documentaire exprime, avec vitalité, toute la détermination du collectif de mettre des mots et des voix sur un vécu traumatique et d’en guérir. » (Alice Fuchs, Visions du Réel)

> En présence de Shaïn Morisse et Gwenola Ricordeau, auteurices du livre

« Brique par brique, mur par mur, une histoire de l’abolitionnisme pénal » (éd. Lux),

et de Sara Blanc Thoumine, chargée de production d’information chez Prison Insider.

Modération : Lola Keraron, journaliste (Revue Silence).

En partenariat avec la Revue Silence et Concertina.

TW : Violences policières, enfermement.

Vendredi 3 octobre

Vendredi 3 octobre – L’ÉLYSÉE

EXIL, LUTTES & RÉSISTANCES

18h : L’oubli tue deux fois (2024, Haïti / République dominicaine / FR, 1h40) de Pierre Michel Jean

Haïti et la République dominicaine se partagent l’île Quisqueya et un génocide occulté. Le dictateur dominicain Rafael Leonidas Trujillo a fait massacrer à l’automne 1937 plus de 20.000 immigré-es haïtien-nes vivant en République dominicaine. Daphné Ménard, metteur en scène haïtien, réunit autour de cet événement des comédien-es des deux parties de l’île. Une création inédite qui demandera à l’un et l’autre de ses peuples d’évoquer certaines zones sombres de leur histoire.

> En présence de Daniel Derivois, professeur des Universités en psychologie

(Université Bourgogne Europe).

TW : Génocide, traumatismes.

Vendredi 3 octobre

20h30 : La Langue du feu (2024, Algérie, 1h34) de Tarek Sami

« Entre la Jungle de Calais où Tarek Sami a passé de longs mois à filmer, l’Algérie quittée à 20 ans et l’Afrique du Sud où son frère s’est établi, le cinéaste capture les visages et les récits au coin du feu, pour conjurer la fatalité de la polarité du monde et reconquérir l’Histoire. Il livre une ode poétique aux damné-es de la terre s’efforçant de vivre leur vie ; un film rempli de grâce. » (Visions du Réel)

> En présence de Nora Si Ahmed, militante, travailleuse sociale,

cofondatrice du collectif Briançon Exil

et du collectif Soutien Migrants Croix-Rousse.

TW : Précarité extrême, harcèlement des exilé-es, exploitation du travail, violences policières.

Samedi 4 octobre

Samedi 4 octobre– L’ÉLYSÉE

14h : ÉCOLOGIE DÉCOLONIALE

L’Arbre de l’authenticité (2025, RDC, 1h29) de Sammy Baloji

Au cœur d’une forêt équatoriale du Congo, les vestiges d’un centre de recherches dédié à l’agriculture tropicale révèlent le poids du passé colonial et ses liens inextricables avec le changement climatique. Cet essai en trois volets compose une analyse percutante de l’histoire coloniale de la Belgique dont les conséquences sont toujours actuelles.

> En présence des écrivains Wilfried N’Sondé et Jonas Asaloko

et de Julien Bondaz, maître de conférences HDR en anthropologie (Université Lumière Lyon 2).

En partenariat avec l’association Génération Lumière.

Samedi 4 octobre

17h : CARTE BLANCHE au collectif AZUL

Dans une époque saturée d’images, face à l’indifférence politique, nous nous confrontons à une question centrale : comment encore raconter la violence ? Cette séance propose un paysage de récits qui interrogent les multiples dimensions du colonialisme – ses effets sur les corps, les esprits, la mémoire – et tentent de faire ressentir ce qui échappe aux mots comme aux images. Certain-es cinéastes explorent de nouvelles formes : Your Father was born 100 years old and so was the Nakba détourne Google Maps pour cartographier l’exil ; Généalogie de la violence utilise le scan 3D et la figure du fantôme pour évoquer les violences policières et le racisme structurel en France ; La Fièvre convoque voix, musique et récit fragmenté pour faire résonner les luttes passées. Dans Mahdi Amel in Gaza, un hommage au penseur marxiste libanais, c’est la fabrication même des images qui est interrogée : leur rôle dans la perpétuation – ou la résistance – à l’ordre colonial.

> Généalogie de la violence (2024, FR, 15 min.) de Mohamed Bourouissa : Interpellé par des policiers alors qu’il est en voiture avec une amie, un garçon racisé subit un contrôle d’identité de routine.

> Your father was born 100 years old and so was the Nakba (2017, Liban/Palestine, 7 min.) de Razan AlSalah : Oum Amin, une grand-mère palestinienne, retourne à Haïfa, sa ville natale, grâce à Google Maps Street View, la seule manière qu’elle a de revoir la Palestine.

> Mahdi Amel in Gaza : On the Colonial Mode of Production (2024, Liban/Palestine, 14 min.) de Tareq Rantisi, Mary Jirmanus Saba : L’intellectuel libanais assassiné Mahdi Amel – souvent surnommé le « Gramsci arabe » – a prononcé une phrase célèbre : « Celui qui résiste n’est jamais vaincu ». Quelle est l’utilité de sa pensée pour nous aujourd’hui, et quelle est notre responsabilité en tant que créateur-ices d’images à l’égard de Gaza ?

> La Fièvre (2014, FR, 39 min.) de Safia Benhaim : Maroc, une nuit de fièvre, une enfant perçoit la présence d’un fantôme. C’est une exilée politique, de retour dans son pays natal après une longue absence. Dans le noir et les délires de la fièvre, récit muet, voix sans corps et visions s’entremêlent. Les récits de la décolonisation et de luttes oubliées ressurgissent, avant que de nouvelles luttes, celles du Printemps arabe au Maroc, submergent le passé.

> En présence du collectif AZUL et de la réalisatrice Safia Benhaim.

TW : Violences policières, guerre coloniale, morts, destruction.

Samedi 4 octobre

20h30 : FABULATIONS SPÉCULATIVES DÉCOLONIALES

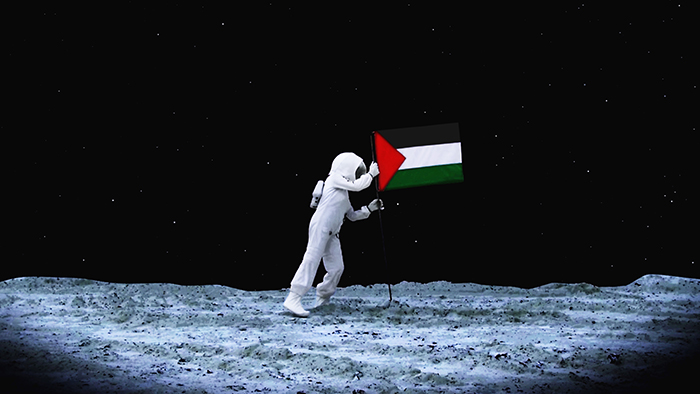

Séance rétrospective Larissa Sansour, réalisatrice palestinienne

Larissa Sansour, née en 1973 à Jérusalem-Est, est une artiste contemporaine palestinienne, résidant à Londres. De la perte du peuple palestinien à la menace persistante d’une catastrophe environnementale, elle utilise le récit spéculatif de la science-fiction pour scruter l’avenir. À partir de son expérience vécue et de son héritage, elle réimagine l’histoire possible d’une nation au bord de l’anéantissement.

Programme :

> A Space Exodus (2008, 5 min.) : Adaptation de l’Odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick, dans un contexte politique moyen-oriental.

> In The Future They Ate From the Finest Porcelain (2015, 29 min.) : Au

bord de l’apocalypse, un groupe de résistant-es organise une « action »

archéologique, dans une tentative désespérée d’assurer l’avenir de leur

peuple.

> In Vitro (2019, 28 min.): Au

lendemain d’une éco-catastrophe, deux scientifiques palestiniennes

discutent des effets de la mémoire, des traumatismes, de l’exil et de la

nostalgie tout en se préparant à replanter le sol au-dessus.

+ (Co-réalisations Larissa Sansour et Søren Lind:)

> As If No Misfortune Had Occurred in the Night (2015, 21 min.) : Opéra

sur le deuil et les traumatismes héréditaires, interprété par la

soprano palestinienne Nour Darwish, fusion entre Mahler et Masha’al, une

chanson palestinienne traditionnelle.

> Familiar Phantoms (2024, 42 min.) : Film

sur la mémoire, l’histoire et le traumatisme s’inspirant d’anecdotes de

la propre histoire familiale de Larissa Sansour et de son enfance à

Bethléem.

> En présence du collectif AZUL, d’Ambrine Ayeb, chercheuse et programmatrice.

CLôTURE DU FESTIVAL, 3 soirées

Dimanche 5 octobre

Dimanche 5 octobre

18h , Cinéma Le Zola, Villeurbanne

Tarifs du cinéma

SÉANCE SPÉCIALE – Indépendances africaines

Bande-son pour un coup d’État (2024, Belgique, 2h30) de Johan Grimonprez

New York, février 1961. Une soixantaine d’activistes interrompent une séance du Conseil de sécurité de l’ONU. Aux côtés de la chanteuse Abbey Lincoln, de l’écrivaine Maya Angelou, du batteur Max Roach, ils et elles crient leur révolte devant l’assassinat de Patrice Lumumba (RDC). « À travers un montage galvanisant d’archives nombreuses, jazz et politique s’entremêlent dans ce film qui documente un épisode international complexe et trouble de la guerre froide et de la décolonisation, histoire de la remise en cause de l’autodétermination africaine. » (Antoine Thirion, Cinéma du réel)

> En présence de Gloria Mulopo, militante politique et culturelle,

présidente de l’association Afromoja, qui défend un Congo libre et digne.

En partenariat avec l’association Génération Lumière.

Lundi 6 octobre

Lundi 6 octobre

19h, Les Clameurs, Lyon 7e

Gratuit

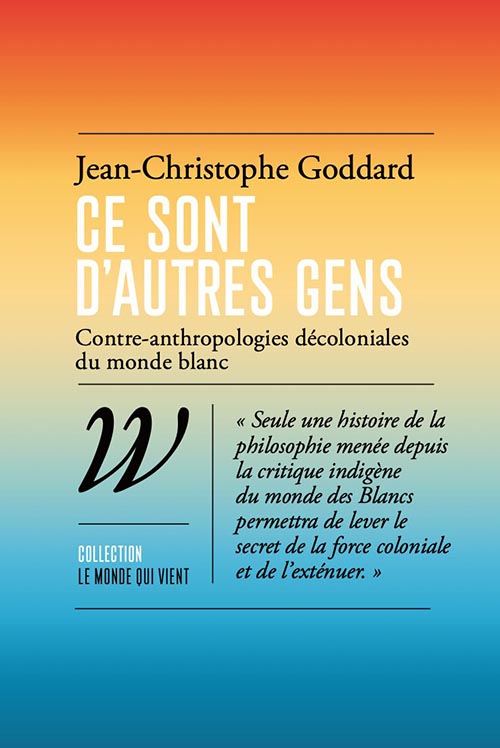

RENCONTRE LITTÉRAIRE – « Ce sont d’autres gens – Contre-anthropologies décoloniales du monde blanc »

(Éditions Wildproject)

Rencontre avec le philosophe Jean-Christophe Goddard.

Guyane, Brésil, Congo, Cameroun… Les sociétés confrontées au choc permanent de la violence coloniale ont, depuis cinq siècles, développé un savoir critique du monde blanc, une forme d’anthropologie inversée, orale et performative, portant sur ces étranger-es singulier-es, ces « autres gens » que sont, pour les colonisé-es, les Européen-nes. En mobilisant notamment la pensée de l’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro, du philosophe camerounais Fabien Eboussi Boulaga, du chaman yanomami Davi Kopenawa et de l’écrivain congolais Sony Labou Tansi, Jean-Christophe Goddard montre la puissance critique radicale pour penser au présent la possibilité d’un autre monde que celui dont le capitalisme colonial occidental nous impose l’héritage.

Mardi 7 octobre

Mardi 7 octobre

18h45, Cinéma Lumière Bellecour

Tarifs du cinéma

AVANT-PREMIÈRE

EXIL, LUTTES CONTRE LA VIOLENCE CARCÉRALE

Devant – Contrechamp de la rétention (2024, FR, 1h18) de Annick Redolfi

Pauline, Norah, Kristina attendent pendant des heures, assises sous une cabane en bois perdue au fond du bois de Vincennes. Devant le Centre de rétention administrative (CRA) de Paris, toutes sont venues voir leur proche enfermé. Des vies suspendues à l’attente de leur expulsion ou de leur libération. Sur cette scène, ces femmes se racontent, échangent entre elles, partagent avec les nouveaux visiteurs leur expérience, leur révolte, leurs rêves. Elles sont le miroir de la rétention, son contrechamp. Leurs mots dessinent le paysage d’une zone de non-droit en France, où la violence, l’arbitraire et l’injustice règnent en maître.

> En présence de la réalisatrice Annick Redolfi et du collectif Anticra Lyon (sous réserve).

Soirée co-organisée avec les Rencontres Interférences.

EXPOSITION PHOTOS

Du 26 septembre au 4 octobre 2025 – Au Théâtre de l’Élysée, entrée libre

Collectif Solidarité entre femmes à la rue

« Nous sommes des femmes à la rue, en situation de logement instable, souvent mères isolées, ayant vécu l’exil. Les médias trop souvent nous présentent comme vulnérables, passives, dépendantes. Mais nous sommes des femmes fortes, battantes, solidaires. En deux ans, nos mobilisations ont permis l’ouverture de trois lieux d’hébergement, accueillant près de 200 femmes et leurs familles ! Cette série de photographies présente notre lutte et le projet de film que nous réalisons collectivement en ce moment, qui documentera nos modes d’organisation, nos lieux de vie, les liens qui nous unissent, et la diversité de nos parcours. »

—————————————-

INFORMATIONS

Tarifs :

Entrée à prix libre à l’Élysée. Voir les tarifs dans les autres lieux.

Adresses :

• Théâtre de L’Elysée : 14 rue Basse Combalot, Lyon 7e

• Cinéma Opéra : 6 rue Joseph Serlin, Lyon 1e

• Cinéma Lumière Bellecour : 12 rue de la Barre, Lyon 2

• Cinéma Le Zola : 117 cours Émile-Zola, Villeurbanne

• Maison de l’Écologie : 4 rue Bodin, Lyon 1er

• Galerie Boskop : 60 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7e

• Les Clameurs : 23 rue d’Aguesseau, Lyon 7e

Du 26 septembre au 4 octobre, au Théâtre de L’Elysée : Bar et petite restauration prévus sur place durant le festival. Espace librairie proposé en collaboration avec la librairie Terre des Livres.

Contact : Association Pour la suite du monde, en quête de nouveaux récits.

recits.pourlasuitedumonde@gmail.com

www.pourlasuitedumonde.org

Équipe :

Coordination générale et direction artistique : Sébastien Escande

Présidente : Mathilde Delarue

Graphisme et identité visuelle : Nathalie Lothier / www.nathalielothier.com

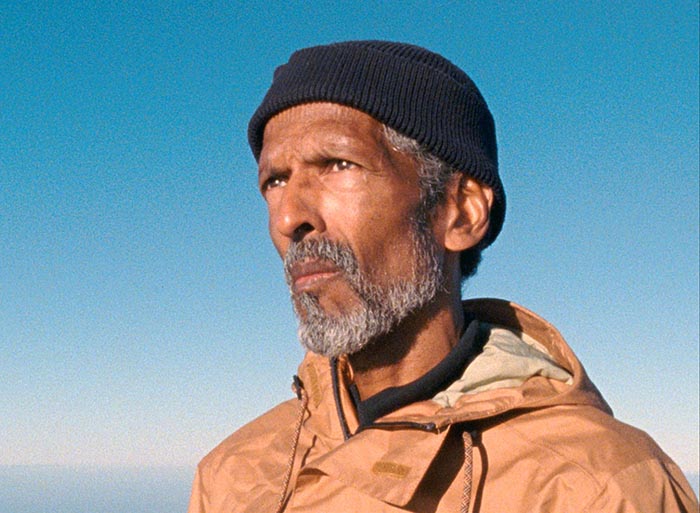

Crédit / photo affiche festival : Erika Etangsalé, extrait du film Lèv la tèt dann fènwar

Nous avons besoin de bénévoles, n’hésitez pas à nous rejoindre dans cette organisation, merci !

recits.pourlasuitedumonde@gmail.com

Les rencontres Pour la suite du monde sont organisées grâce au soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.

TW : Nous avons indiqué cette année des trigger warnings ou avertissements de sujets sensibles, graves, pouvant heurter, mais les films choisis portent aussi et surtout, nous l’espérons, de la joie en ce qu’ils racontent des expériences qui rassemblent, des forces collectives puissantes en résistance contre toutes les violences.

♥ Merci de partager l’événement autour de vous et sur les réseaux sociaux ! ♥